Abgrenzung von Clean Core und Side by Side Entwicklung

1. Clean Core Ansatz

● Bedeutet, dass das SAP-Kernsystem möglichst unangetastet bleibt, um eine einfache Wartung, Updates und Innovationen sicherzustellen.

● Anpassungen und Erweiterungen erfolgen über erlaubte Mechanismen wie SAP BTP, Key User Extensibility, Developer Extensibility (ABAP Cloud) oder Customizing.

● Ziel: Eine langfristig stabile, updatefähige und Cloud-kompatible Systemlandschaft.

Beispiel:

● Erweiterungen innerhalb von SAP S/4HANA mit ABAP Cloud oder Key User Extensibility.

● Nutzung von Business Rules, Custom Fields & Logic oder Event-driven Extensions.

2. Side-by-Side Entwicklung

● Erweiterungen werden außerhalb des SAP-Kerns in der SAP Business Technology Platform (BTP) oder anderen externen Systemen entwickelt.

● Kommunikation erfolgt über APIs, Events oder OData-Services.

● Nutzt moderne Technologien wie SAP BTP, Node.js, Java, CAP (Cloud Application Programming Model) oder Fiori/UI5 für die Benutzeroberfläche.

Beispiel:

● Eine komplexe Berechnungslogik oder KI-gestützte Analyse wird in der SAP BTP gehostet und per API in SAP S/4HANA eingebunden.

● Eine mobile Anwendung für Außendienstmitarbeiter kommuniziert über APIs mit dem SAP-Kernsystem.

Historische Entwicklung / Rückblick und Vergleich "Firmenverwaltung" zu "SAP R/3"

Mein eigenes erstes großes ERP-System, die "CHS-Firmenverwaltung", begann ich 1986 auf MS-DOS Basis in der Programmiersprache Pascal. Es war als Standardsoftware entwickelt und gedacht. Allerdings sah es in der Praxis so aus (Hardware ausgenommen), 40% vom Gesamtpreis war der Kaufpreis der Software, 30% Individualanpassungen und -erweiterungen, 30% Dienstleistung in der Einführungsphase, mit heutigen Worten könnte man das als HyperCare-Begleitung bezeichnen.

Die große Schwachstelle war, es gab nur einen Codestand aus dem ein Artefakt, die Applikation erzeugt wurde. Somit hatten alle Kunden immer das gleiche Programm. Das führte zu Stilblüten wie ein schönes Beispiel verdeutlicht:

Problem Standardsoftware:

Ich hatte einen Kunden aus dem Bereich Metallbau / Schweißbedarf. Ich machte gerade die Einweisung in das Fakturierungsmodul als der Inhaber an den Tisch trat, auf den Bildschirm schaute und fragte: "Wo gebe ich denn den Kupferzuschlag ein?"

Meine Reaktion: "Was bitte ist ein Kupferzuschlag?"

Nachdem mir die Anforderung erklärt wurde nahm ich diesen Kupferzuschlag in die Oberfläche der Fakturierung mit auf. Mit der Konsequenz, ein anderer meiner Kunden der eine Druckerei führte (zum Beispiel) hatte nun diesen Kupferzuschlag ebenfalls auf der Oberfläche als Eingabefeld und konnte damit logischerweise rein gar nichts anfangen.

Das ist das große Problem mit Standardsoftware die nicht auf individuelle, spezifische Anforderungen technisch bedingt eingehen kann.

Der Unterschied zur SAP mit ihrem Standard-ERP-System und meiner Software bestand im Kundenklientel. Ich hatte ausschließlich Kleinst- und Kleinunternehmen im Kundenstamm die nicht über eigene IT-Abteilungen verfügten. Die SAP adressierte von Anfang an Großkunden, R/2 war auch als System für Großrechner konzipiert. Und um das "Kupferzuschlag-Problem" zu umgehen führte die SAP die Z-Entwicklung in ihren ERP Systemen ein. Somit kann ein Unternehmen mit eigenen Entwicklungskapazitäten individuelle Anpassungen vornehmen, ohne dass diese im gesamten Anwenderkreis verteilt wurden und ausschließlich für das jeweilige Unternehmen implementiert sind.

Mit der Einführung der Z-Entwicklung konnte somit Standardsoftware auf individuelle Anforderungen (USP) angepasst und erweitert werden. Geniales Vorgehen im Umgang mit dem oben beschriebenen Problem meiner Meinung nach.

Standardsoftware

Erläuterung

Diese Programmsysteme sind im Regelfall durch gesetzliche Anforderungen definiert, die in gewissen Rahmen für jedes Unternehmen in beliebigen Branchen größtenteils gelten und ohne individuelle Anpassungen den Bedarf abdecken.

In diesem Bereich sollten möglichst keine Anpassungen und/oder Erweiterungen vorgenommen werden und im Regelfall existiert auch kein wirklicher Bedarf hierzu.

Konkretes Beispiel

Es ist im Regelfall für eine Finanzbuchhaltung unwichtig, ob das Unternehmen Gummistiefel vertreibt oder Atom-U-Boote herstellt. Unterschiede existieren zwar z.B. durch die Unternehmensgröße, in erweiterten Sicherheits- und Dokumentationsverpflichtungen etc. aber nicht in den eigentlichen Anforderungen selbst.

Beispiel-Metapher

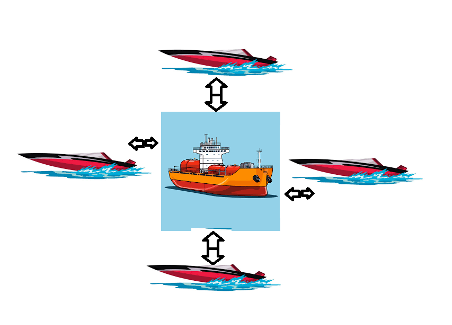

Der Supertanker mit 30km Bremsweg. Er soll das Öl ungestört und unbeeinträchtigt von A nach B transportieren. Stabil und ohne Sonderprozesse. Klar umrissene Aufgabe und bekannter Lösungsweg um den Anforderungen aus diesem Bereich gerecht zu werden. Das beispielhafte Unternehmen transportiert Öl von A nach B, keine besonderen Anforderungen, kein spezieller USP.

Aufgrund der Masse in dieser Metapher reagiert der Tanker maximal träge auf Richtungs- oder Geschwindigkeitsänderungen. Daher sind diese soweit möglich zu vermeiden.

Konkretes Beispiel:

Für meine eigene Buchführung nutze ich ein Standardprogramm, 39 EUR Nutzungs- und Updatekosten pro Jahr. Vorgehen, installieren und nutzen. Ich passe meine eigenen Prozesse und Vorgehensweise an die Möglichkeiten des Programms an ohne dieses selbst zu ändern.

Semi-Standardsoftware

Erläuterung

Branchenspezifische Module befinden sich in einer Zwischenrolle zwischen Standard- und Individualsoftware für das jeweilige Unternehmen. Die Individualisierung erfolgt über branchenspezifische Ausprägungen der Software, die gemeinsame (aber spezielle) Anforderungen einer bestimmten Branche handhaben, siehe "Kupferzuschlag".

Hier befindet sich der klassische Anwendungsfall für "Z-Entwicklung". Es macht im Regelfall keinen Sinn, eine individuelle Anforderungen auszulagern, wenn innerhalb eines Verarbeitungsprozesses kleinere Anpassungen und Erweiterungen vorzunehmen sind, da der Großteil der Funktionalität bereits durch die konkrete branchenspezifische Ausprägung abgedeckt wird.

Konkretes Beispiel:

Bei der Materialwirtschaft als Beispiel existieren hier bereits enorme Unterschiede in den Anforderungen, wenn wie im Beispiel oben ein Unternehmen Gummistiefel vertreibt oder Atom-U-Boote herstellt. Die Module sind zwar branchenübergreifend ähnlich, aber die adressierten unterschiedlichen Branchen an sich haben nichts miteinander zu tun und die Module sind somit in sich geschlossen Einzelpakte mit spezialisierten an die jeweilige Branche angepasste Funktionalitäten.

Beispiel-Metapher

Der Supertanker mit Anpassungen / Erweiterungen. Hier hat sich das beispielhafte Unternehmen darauf spezialisiert, zusätzliche Dienste anzubieten. Zum Beispiel speziellen Einbauten um die Liegezeit durch Spezialpumpen beim Be- und Entladen nennenswert zu beschleunigen, oder zum Beispiel noch zusätzlich mit Gas zu befördern anstatt zwei unterschiedliche Schiffe zu schicken.

Konkretes Beispiel:

Für unseren Beispieltanker stellt sich heraus, dass die Standardanzahl von sechs der Toiletten im Sanitärbereich für die Mannschaft nicht ausreichen. Anstatt zusätzliche Toiletten auf einem umkreisenden Schnellboot einzubauen, würde man in diesem Beispiel natürlich zu den sechs Toiletten um weitere zwei oder drei im Sanitärbereich des Tankers selbst ergänzen.

Individualsoftware

Beispiele

● Self-Service-Portal für Lieferanten (Rechnungsstatus, Bestellbestätigung, Qualitätsmeldungen)

● App für Außendiensttechniker, die offlinefähig ist

● Z. B. Rezepturmanagement für Lebensmittelindustrie

● CO₂-Fußabdruck-Kalkulation pro Produktionsauftrag (Nachhaltigkeits-Reporting)

● Individuelle Frachtkostenverteilung in Logistikprozessen

Erläuterung

Hier befinden wir uns zu 100% im Bereich USP (Alleinstellungsmerkmal). Hier sind Softwaresysteme zu verorten, die im Grunde genommen so konkret und individuell ausgeprägt werden, dass nur ein einziges Unternehmen effizient und sinnvoll damit arbeiten kann. Es deckt die Anforderungen ab, mit denen sich ein Unternehmen im Rahmen seines Alleinstellungsmerkmales von den Mitbewerbern im Vorgehen abgrenzt, welches nur dieses Unternehmen "so macht".

Daher werden diese speziellen Softwarepakete ausgelagert, das bedeutet, sie befinden sich außerhalb des ERP Core und sind mit diesem auf den konkreten Bedarf durch die Anforderung hin mit 1..n Schnittstellen zum Core verbunden. Existieren keine Schnittstellen zum Core wird das auch nicht dem Side by Side Bereich zugeordnet, sondern dies sind einfach "weitere Applikationen", unabhängig von dem eigentlichen ERP-System.

Konkretes Beispiel:

Yard Management App für Spediteure (Side-by-Side auf SAP BTP)

Ausgangslage:

In SAP S/4HANA TM / EWM werden Transportaufträge, Anlieferungen und Auslagerungen verwaltet. Was häufig fehlt: Eine einfache mobile Lösung für LKW-Fahrer oder Spediteure, um ihre Ankunft auf dem Werksgelände zu koordinieren (Yard-Management). Standard-SAP deckt dies nur eingeschränkt ab und ist für externe Partner schwer zugänglich.

Side-by-Side Lösung (auf SAP BTP):

Cloud-App (Fiori/UI5 oder Mobile App), die auf der BTP läuft. Funktionen für Spediteure/Fahrer: Vorab-Check-In für geplante Anlieferung (via Smartphone), Anzeige von Time Slots (Anlieferzeitfenster), Navigation auf dem Werksgelände (Tor/Zufahrt), Digitale Dokumentenübergabe (Lieferscheine, Gefahrgutdokumente)

Integration mit S/4HANA:

Abgleich mit Transportaufträgen (TM) und Lageraufträgen (EWM), Echtzeit-Statusupdates zurück nach S/4 (z. B. „LKW auf Hof“, „Be- oder Entladung gestartet“)

Nutzen:

Entlastung des SAP-Core: Keine Anpassung der EWM/TM-Logik nötig, Externe Anbindung möglich: Fahrer oder Speditionen brauchen keinen direkten SAP-Zugang, sauberer Clean Core: Anlieferlogik bleibt im Standard, Zusatzprozess läuft Side-by-Side,

Mehr Transparenz: Werkslogistik sieht live, welcher LKW wo ist und ob Verzögerungen bestehen

👉 Das ist ein klassisches Side-by-Side-Szenario:

Ein spezifischer Logistikprozess (Yard / Hofmanagement), der außerhalb des SAP-Kerns liegt, aber eng mit Transport- und Lagerprozessen verknüpft ist.

Beispiel-Metapher

Die Schnellboote die den Tanker auf seinem Weg begleiten und unterstützen und für hochspezialisierte Aufgaben entworfen und entwickelt wurde. Ein Schnellboot z.B. ist mit "fischen" betraut, um die Mannschaften mit Nahrung zu versorgen, ein anderes befördert Taucher um Unterwasserreparaturen vorzunehmen, ein drittes sucht gleich auf dem Weg von A nach B nach neuen Ölquellen...

Das sind natürlich sehr extreme Beispielmetaphern die auch sehr wenig mit Softwareentwicklung zu tun haben. Aber um das Beispiel des "Fischens" aufzugreifen, inwieweit es zum Verständnis beitragen kann:

Natürlich könnte die Nahrung auf vom Tanker aus selbst geangelt werden. Dazu müsste dann aber auch die notwendige Infrastruktur auf dem Tanker selbst implementiert werden, wie z.B: Zum zerlegen, waschen, einfrieren etc. Auch wenn ein großer lohnender Fischschwarm in 10km Entfernung entdeckt würde, den Tanker umzuleiten wäre sehr schwerfällig und höchstwahrscheinlich sehr teuer im Betrieb, evtl. ist der Schwarm bereits weitergezogen bis der Tanker diese Stelle erreicht hätte. Ein Schnellboot hingegen kann sehr schnell auf die Entdeckung reagieren, wäre schnell vor Ort, könnte auch problemlos auf Änderungen des Zielpunktes reagieren und während gefischt wird zieht der Großtanker unbeeinträchtigt weiter in Richtung Ziel, verliert durch die Parallelisierung der beiden Aufgaben keine Zeit.

Strategie der SAP SE zur Clean Core Strategie

Clean core principles

Building extensions in adherence to clean core principles achieves the balance between software flexibility with customer adjustments and system stability and availability in the cloud. The main guideline to adhere to when building an extension is to keep it strictly separate from the underlying SAP applications. Extensions must access SAPbusiness objects only through well-defined, upgrade-stable interfaces. Extensions calling, for instance, unreleased function modules or accessing the underlying database table directly can easily break as soon as the underlying system code is changed and an upgrade is performed. The clean core approach, however, results not only in faster software deployment but also in easier adoption of software changes, since the core starts off clean and is kept that way using nondisruptive, regularly scheduled upgrades.

Clean core is a framework of best practices that – when followed – results in keeping both the SAP S/4HANA Cloud solution and its extensions upgrade stable. Let’s focus on how to achievethis.

Guidelines and benefits of extensibility (Maximize upgrade stability by adhering to these recommended clean core guidelines):

● Ideally, adopt a policy of zero modifications of the core system.

● Never clone SAP standard functionality.

● Retire unused extensions.

● Adhere to general SAP code quality standards and best practices.

● Keep all extensions well documented.

● Set up a strong governance to follow the clean core architecture (further described in the paragraph on the 3-tier extensibility model).

● Decouple all extensions from the system’s core by leveraging public, released APIs.

● Leverage all extensibility options, that is, have all extensions running on stack, side by side on SAP Business Technology Platform (SAP BTP) or hybrid extensions residing both on stack and side by side, respectively.

● Create technical debt only as well-informed decisions and only in cases where there is no other possibility. Document these decisions and revise the technical debt yearly against new possibilities.

● Keep the SAP software versions close to the latest release (current or n-1), feature pack stack (FPS), and support pack stack (SPS).

● When possible, use only partner solutions that are certified as clean core compliant. Discuss your clean core strategy with partners and establish respective governance for the partner solutions

Donnerstag, 14. August 2025 von Sven Hiltner

Donnerstag, 14. August 2025 von Sven Hiltner